태양중심설(영어: heliocentrism)은 천문학에서 태양이 우주의 중심이고 지구는 태양의 주위를 도는 천체 중 하나라는 이론이다. 지동설이라고도 한다. 이는 현대 천문학으로 계승되면서 태양 또한 우주의 중심이 아닌 태양계의 중심이며, 우주에는 무수히 많은 항성계와 은하가 존재함이 밝혀졌다.

태양중심설(지동설)의 발달

에우독소스의 동심천구설

그리스시대에 플라톤의 아카데미아에서 수학했던 에우독소스(Eudoxos, 400?~350?B.C.)는 등속원운동과 천구의 개념을 바탕으로 한 동심천구설(Homocentric sphere model)을 주장한 바 있다. 이 설은 행성 ·달 ·태양의 불규칙한 운동을 지구를 중심으로 한 27개의 천구의 회전운동의 결합으로 설명하려 하였으나, 그 세부적인 계산에서 문제가 나타났다. 첫째, 천구의 궤도가 실제로는 원이 아니라는 문제이고, 둘째, 천체운동이 실제로 등속이 아니라 속도가 변한다는 문제가 있었다. (대부분의 고대인은 모든 천체는 일정한 속도로 원 궤도를 따라 운동한다고 생각하였다) 이는 과학적 우주상의 기초를 마련하였으며, 아리스토텔레스에 의하여 채용되었다.

아리스토텔레스의 우주관

고대에서 중세에 이르기까지 아리스토텔레스(Aristoteles, 384~322B.C.)의 우주관이 큰 영향력을 발휘했다. 아리스토텔레스의 우주는 크게 두 개의 세계로 나뉜다. 즉 우주의 중심인 지구로부터 달까지 이르는 달 밑 세계(sublunar world) 또는 지상계(terrestial world)와 달에서부터 그 바깥을 이르는 달 위 세계(super lunar world) 또는 천상계(celestial world)로 구별되는 것이다. 지상계는 흙, 물, 공기, 불과 같은 4원소로 이루어져 있으나 천상계는 제5원소인 에테르(aether)로 구성되어 있다. 또한 두 세계에서는 일어나는 운동도 차이가 나는데, 지상계에서는 시작과 끝이 있는 직선운동이 주로 나타나지만, 천상계에서는 시작도 끝도 없는 완전한 운동인 등속원운동이 주로 존재한다. 아리스토텔레스는 태양이 중심에 있다는 이야기를 언급한 적이 있으나, 이는 매우 철학적인 수준의 언급이었다. 즉, 불인 태양은 지구보다 중요하기 때문에 우주의 가운데에 위치해야 한다는 관점이다. 결론이다.

아리스타르코스의 태양 중심설

태양중심 체계를 처음으로 주장한 사람은 사모스의 아리스타르코스(Aristarchos, 310?~230B.C.)이다. 그는 현재 남아 있는 유일한 저서 『태양 및 달의 크기와 거리에 대해서』에서 삼각법을 이용하여 지구와 달 사이의 거리와 지구와 태양 사이의 거리의 비를 구하였다. (지구와 태양 사이의 거리가 지구와 달 사이의 거리의 18~20배라고 하였는데, 실제로는 약 400배이다) 또한 에라토스테네스처럼 지구의 둘레를 측정하고 달과 태양의 시지름과 부피의 비도 구하여, 태양은 지구에 비해 6~7배 더 넓고 따라서 태양의 크기는 지구의 300배에 달한다고 결론지었다. 그는 태양이 지구보다 크기 때문에 태양의 연주운동은 지구의 공전으로 말미암은 것이고 또한 항성은 태양과 동등한 천체이기 때문에 그 일주운동은 지구의 자전에 의한 것이라고 주장했다. (지구와 태양의 상대적인 크기를 계산하는 것을 통해, 아리스타르코스가 거대한 태양이 지구의 주위를 도는 것보다 지구가 태양의 주위를 도는 것이 이치에 맞는다는 생각을 했을 것이라고 추정하기도 한다) 당시에는 플라톤과 아리스토텔레스 등의 지구중심설(천동설)이 주류를 이루었기 때문에 이러한 구상은 히파르코스 등에 의해 부정되었지만, 후에 코페르니쿠스의 선구가 되었다.

히파르코스의 우주 구조

히파르코스(Hipparchos, 190?~120?B.C.)는 비교적 정확한 관측 자료와 천문 관측 기술을 바탕으로 에우독소스의 동심천구설의 문제점에 대한 해결책을 제시했다. 천구의 궤도가 실제로 원이 아니라는 점을 극복하기 위해 주전원을 도입하고, 천체의 운동이 실제로는 속도가 변한다는 점을 설명하기 위해 천체가, 중심이 아닌 이심(eccentric) 주위를 돈다고 가정하였다. 즉, 행성은 작은 원인 주전원(epicycle)을 돌면서, 일정한 속도로 대원(deferent)으로 알려진 큰 이심 주위를 도는 것이다.

프톨레마이오스의 우주 구조

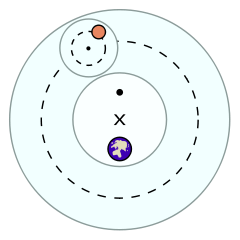

프톨레마이오스의 우주 모형

프톨레마이오스가 제안했던 우주를 간단한 모형으로 나타낸 그림이다. 행성이 주전원의 작은 궤도를 돌면서 대원의 큰 궤도를 돌고 있다. 계의 중심은 X(이심)며 지구는 중심에서 벗어나 있다. 이심을 기준으로 지구와 대칭된 점이 바로 동시심이며 프톨레마이오스가 새로 도입한 개념이다. 프톨레마이오스는 이러한 모형을 바탕으로 행성들의 밝기가 일 년 동안 변하는 것과 행성의 역행운동을 설명했다.

그의 우주 구조는 지구는 우주의 중심에 자리 잡고 있고 맨 바깥의 '항성 천구(Stellar sphere)가 우주의 바깥 경계이다. 항성 천구 바로 안쪽부터는 행성의 천구(heavenly sphere)들이 토성, 목성, 화성, 태양, 금성, 수성 , 달의 순서로 지구를 중심으로 해서 돌고 있다. 프톨레마이오스는 고대부터 지구 중심설에 반하는 두 가지 데이터인 행성의 밝기 문제와 역행운동을 설명하기 위해서 주전원, 대원, 이심 같은 개념을 좀 더 확장했다. 이전의 개념은 이심원은 이심을 중심으로 하는(지구는 중심에서 벗어나 있으며 천구의 중심이다.) 거대한 원이고, 주전원은 중심이 이심원의 원주를 따라 회전하는 작은 원이다. 태양과 달, 그리고 다른 행성들은 각각의 주전원의 원주를 따라 움직인다. 하지만 이 이론만으로는 모든 행성의 관측된 현상을 완전히 설명할 수 없었기 때문에 프톨레마이오스는 여기에 동시심(equant)의 개념을 더 도입했다. 그는 행성 주전원의 중심이 동시심이라고 부르는 점을 중심으로 일정한 속도로 원운동을 하고 있다고 가정했다. 이러한 가정은 동시심에서는 주전원의 중심이 일정하게 운동하지만 이심원에 대해서는 일정하지 않으리라는 것을 말해준다. 이것은 천체의 운동을 더욱 정확하게 설명할 수 있는 장치를 마련해 주었지만 동시에 등속원운동이라는 아리스토텔레스의 교리도 무너지게 되었다. - 동시심은 가상점으로서 이심원의 지름 위에 있으나 이심을 기준으로 할 때는 지구의 반대쪽에 있는 점이다. 즉 이심은 지구와 동시심의 중간에 있게 된다. 이러한 가정에 의해 그는 관측된 많은 행성운동을 더 잘 설명할 수 있었다. 프톨레마이오스에 의해 지구중심설(천동설)은 구체화하여 약 1400여 년 동안 지구가 우주의 중심에 있다고 믿게 된다. (그림을 참고하면 이해가 빠르다. 솔직히 나도 100%이해는 못했다. 이게 뭐여.)

코페르니쿠스 태양중심설

니콜라우스 코페르니쿠스, 16세기

16세기에 니콜라우스 코페르니쿠스(Nicolaus Copernicus, 1473.2.19~1543.5.24)는 태양이 우주의 중심이고 지구가 태양 주위를 돌고 있다는 태양중심설(Copernican heliocentrism)을 주장하였다. 하지만 이는 현재 태양계의 구조와는 차이가 있다. 프톨레마이오스의 구조와 거의 비슷하고 단지 우주의 중심에 있던 지구와 달의 위치를 태양과 바꾸어서, 태양이 우주의 중심에 오게 하였다. 원형 궤도와 주전원, 이심 등의 기존의 지구 중심적 구조는 그대로 차용하였다. 이러한 코페르니쿠스의 체계화된 태양계의 구조를 코페르니쿠스 체계(Copernican system)라고 한다. 코페르니쿠스는 1530년쯤에 자신의 주된 역작인 『천구의 회전에 관하여 De Revolutionibus orbium caelestium』를 완성하였지만, 출판하지는 않았다.

다음글에서 코페르니쿠스 체계에 대하여 쓰도록 하겠다.

'천문학' 카테고리의 다른 글

| 별에 대하여 (0) | 2022.10.26 |

|---|---|

| 태양중심설:코페르니쿠스 체계 (0) | 2022.10.24 |

| 화성과 목성 사이:소행성대 (0) | 2022.10.23 |

| 화성의 위성, 포보스와 데이모스 (0) | 2022.10.22 |

| 왜행성:명왕성 (0) | 2022.10.22 |